文章摘要:

运动员在竞技体育中的表现不仅依赖于高强度的训练,还依赖于科学合理的恢复期安排。本文将探讨运动员恢复期与高强度训练负荷之间的科学平衡与优化策略。从运动员恢复期的基本原理、恢复期与训练负荷的关系、如何通过周期化训练优化恢复、以及恢复期间的营养与心理调节四个方面进行详细分析。科学的恢复策略不仅能够帮助运动员避免过度训练的风险,还能促进运动员体能的提升与竞技水平的稳定。在训练负荷与恢复期之间找到平衡,才能达到训练效果最大化。本文旨在为运动员及教练员提供一套科学的恢复与训练负荷管理方案,以促进运动员的长期发展与健康。

ky体育官方平台app1、运动员恢复期的基本原理

运动员恢复期是指在高强度训练后,给予运动员充分休息和修复的时间。恢复期不仅仅是休息,它是身体自我修复、适应和提高的过程。高强度训练后,肌肉、关节、神经系统等身体各部分都处于一种暂时性的疲劳状态,需要通过恢复期进行调整与修复。在这一过程中,身体通过蛋白质合成、肌肉修复等生理过程,使得运动员的体能得以恢复并逐渐提高。

恢复期的长度与运动员的训练水平、训练强度以及个体差异有关。高水平运动员的恢复期相对较短,因为他们的身体已经适应了高强度训练,并且具备较高的生理修复能力。然而,这并不意味着运动员可以忽略恢复期的重要性。如果过度忽视恢复,可能导致过度训练综合症,从而影响运动员的健康与竞技状态。

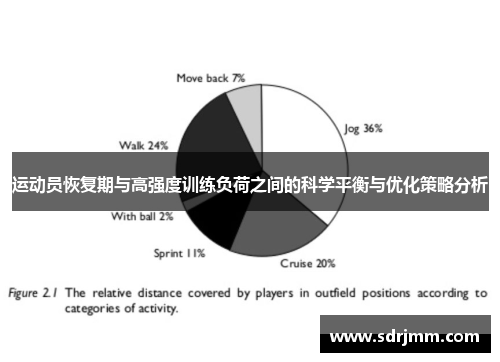

恢复期的关键在于实现生理功能的恢复与超补偿。超补偿是指在恢复期内,身体的能力会超过原有水平,为下一轮训练奠定基础。恢复期不仅包括静态的休息,还应包括一些低强度的活动,以促进血液循环,帮助废物排出,并激活身体的自我修复机制。

2、恢复期与训练负荷的关系

训练负荷和恢复期是密切相关的。训练负荷过大,恢复期不足,会导致运动员无法完全恢复体力,从而影响训练效果。反之,如果训练负荷过低,运动员的训练适应性不够,无法有效提升运动能力。因此,找到两者之间的平衡点,是提升运动员表现的关键。

训练负荷的设计需要根据运动员的个人状态、训练目的和赛事周期进行调整。通常,训练负荷过大会使运动员出现疲劳积累,表现为训练后肌肉酸痛、身体僵硬等症状,甚至出现长期无法恢复的状态,影响训练进度。而训练负荷过小,则无法激发身体适应的最大潜力,导致训练效果低下。

通过合理的负荷调控,可以使运动员处于最佳的训练状态。负荷管理的关键在于训练强度、训练量和恢复时间的优化组合。为了防止过度训练,教练员通常会采用“周期化训练”的方式,合理分配高强度训练和恢复期的时间,确保运动员在最佳状态下参与重要比赛。

3、周期化训练与恢复的优化

周期化训练是一种系统的训练方法,旨在通过不同阶段的训练强度与恢复期安排,逐步提升运动员的竞技能力。周期化训练的核心是通过不同的训练阶段,交替进行高强度训练与恢复期,从而实现逐步的生理适应。

周期化训练通常分为准备期、比赛期和过渡期。在准备期,训练强度相对较低,主要以基础体能训练为主,逐步提高训练负荷。而在比赛期,训练负荷达到高峰,以增强专项能力和竞技状态。过渡期则是调整期,运动员在这一阶段进行较长时间的恢复,恢复身体的各项功能,并为下一周期的训练做好准备。

在周期化训练中,恢复期的设计至关重要。如果恢复期安排不当,运动员可能会在高强度训练中出现过度疲劳,影响整体训练效果。因此,周期化训练不仅要合理安排每个训练阶段,还要科学设置每个阶段之间的恢复期,确保运动员能够在适当的时机进行身体恢复。

4、恢复期中的营养与心理调节

在运动员的恢复期,营养的补充至关重要。高强度训练后的恢复期,需要补充足够的能量、蛋白质和微量元素,帮助修复受损的肌肉组织,并促进体能的恢复。运动员的饮食应根据训练强度与恢复需求进行个性化定制。

除了营养,心理调节也是恢复期的重要组成部分。高强度训练和激烈比赛往往对运动员的心理状态造成较大压力。因此,恢复期不仅仅是身体的休息,更需要进行心理放松与调节。通过冥想、心理咨询和放松训练等方法,运动员可以有效减轻心理负担,保持积极向上的心态。

科学的恢复不仅是生理的修复,更是心理的调整。在恢复期,运动员应避免心理过度焦虑,保持轻松愉快的心情,通过适当的心理调节,提升整体的恢复效果,进而为下一轮高强度训练奠定更好的基础。

总结:

本文详细分析了运动员恢复期与高强度训练负荷之间的科学平衡与优化策略。通过对恢复期的基本原理、恢复期与训练负荷的关系、周期化训练与恢复的优化,以及恢复期中的营养与心理调节四个方面的探讨,本文揭示了恢复期在高强度训练中的重要性。运动员的表现不仅仅依赖于高强度训练的持续推进,更需要合理安排恢复期,以确保训练效果的最大化。

未来,随着科学研究的不断进步,我们可以进一步优化运动员的恢复期设计,使其更具个性化、精细化。在训练负荷与恢复期之间找到最佳平衡点,将有助于运动员在长期的竞技生涯中保持良好的竞技状态,并最终在世界舞台上取得优异成绩。